大地之殇——盐碱地

有过农村生活经历的人应该都知道,就是有些地方的地下水,喝进嘴里会有很重的咸苦味,也就是老百姓经常说到的水碱大。这类地方的土壤往往非常贫瘠,农作物产量很低甚至无法成活,在雨季过后,地面会凝结出一层白色粉末,这就是盐碱地。

照片1 白茫茫的盐碱地寸草不生

1.什么是盐碱地?

土壤是一个包含固-液-气的复杂的系统,其除了本身的固体颗粒外,还包含有可溶性盐类,如Cl-、SO4、CO32-、HCO3-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+,通常情况下它们在土壤溶液中作为营养成分,但当这些离子的浓度达到足以对土壤性状和植物生长产生不良影响时,这些营养成分就变成了危害,使得土壤失去了生产能力,形成了盐碱地。

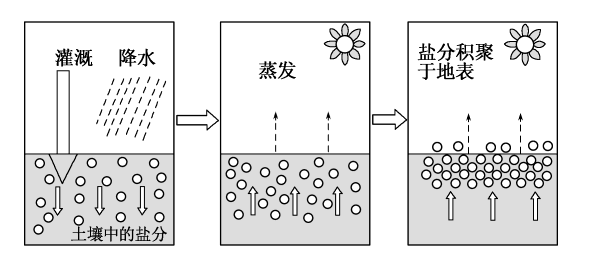

一般来说土壤中盐分的运移离不开地下水的参与,而在地下水位比较高的地区,地下水中的盐分受到地表蒸发的影响更容易在地表聚集,因此容易发生盐碱化的地区,往往都是地下水位比较浅的地区。按照土壤中盐分的来源及形成过程,土壤盐渍化可以划分为原生盐渍化和次生盐渍化。前者是因为受到当地气候、土壤岩性、地下水运动条件的限制,造成了自然状态下地下水位较高,从而形成土壤含盐量过高的问题,后者是人为操作或者管理失误等因素,如灌溉量过大或排水不畅,导致地下水位过浅,表层土壤盐分过高的现象。

图1 土壤盐渍化过程示意图

2.盐碱地主要分布在那些地区?

盐碱地在全球分布广泛,从寒带、温带到热带的各个地区,从美洲、欧洲、亚洲到澳洲,到处都有大量含盐、干燥、板结、荒芜的盐碱地。据统计,世界范围内不同类型的盐碱地所覆盖的陆地面积几乎占陆地总面积的10%。

我国盐碱土按土壤盐类的组成可以分为内陆盐碱土、滨海盐碱土和冲积平原盐碱土三大类,主要集中分布在东北平原、西北干旱、半干旱地区、黄淮海平原及东部沿海地区,盐碱荒地约3460万公顷,其中耕地盐碱化760万公顷,占耕地面积的6%左右。

我国内陆盐碱土主要分布在地势低平的盆地和干旱平原地区,如西北内陆盆地,沿黄河经济带等地区。土壤中盐分的主要来自于岩石的风化、溶解、风蚀及含盐岩土层中的盐分在地表水及风力作用下,转移到土壤中形成盐碱土。

冲积平原盐碱土主要分布在黄淮海冲积平原,松辽平原以及三江平原上,主要是由于河床淤积或兴修水利等因素使得地下水位升高,致使局部地区土壤盐碱化。

滨海盐碱土主要分布在华北平原东北沿海地区,如辽东湾、渤海湾、莱州湾和江苏及浙江沿海地区。盐分主要来自海相地层沉积和不恰当的农业灌溉已经地面沉降产生的局部海水倒灌等。

图2 中国盐碱地分布图

3.盐碱地的危害

盐碱地的形成既与自然因素有关,又与人为因素有关。自然因素包括气候、地形、水文条件等,人为因素包括对土地的不合理灌溉及耕作等。盐碱地的一般特征有:土壤易滞水,通气性、透水性差,土地升温慢,土壤中酶活性低,有机质转化慢,土壤肥力差、宜板结、渗透系数低等。盐碱地不仅妨碍工程建设,而且破坏生态环境,影响农林业生产,给环境、经济和社会均造成一定程度的损失。

3.1 对建筑工程的危害

盐碱地土质中含有大量氯离子和硫酸根离子,与地下水中氢离子形成的酸,对混凝土不利的成分,会导致混凝土被腐蚀,从而影响钢筋等内部组成,进而使基础承载力受到影响,被严重削弱。

3.2 对生态环境的危害

由于土壤理化性状差,有些地区的盐碱地,除了有极少数的耐盐植物生长外,基本寸草不生,造成森林和草原的大面积退化,进而加剧温室效应,严重影响当地及周边地区的生态环境。

3.3 对植物的危害

盐碱地土壤胶体富含钠离子,湿时胶体分散,土壤透气性和透水性降低;干时剧烈收缩,结成硬块,板结情况十分严重,造成耕作困难,而且严重妨碍作物生长。由于土壤溶液中盐分离子浓度高,土壤中溶液的渗透压高于植物细胞液的渗透压,会造成植物根系脱水,从而抑制其生长发育,此外,高浓度的盐分干扰作物对养分的吸收,会破坏作物对其它离子的吸收,造成作物营养紊乱。同时,土壤溶液中的某些离子会对植物生长产生毒害作用,危害植物体组织。

简单地说,盐碱地会影响作物养分和水分吸收利用,造成土壤板结不渗水,作物根系难下扎,造成作物僵苗、枯萎。

4.如何改良盐碱地?

人类在农业生产过程中,同时伴随着与盐碱化土地改造的历史。早在公元前2400年就对盐碱土有了分类与形状描述记录。在中国,相传公元前2200年大禹治水时,采用沟渠排灌网对盐碱地进行了改良,秦汉时期已经形成比较系统的引黄河水漫灌的方法来质量盐碱地。随着社会的进步和科技的发展,目前我们可以采用很多办法来改良盐渍土,从而变废为宝。

4.1 工程改良

盐碱地发生的核心问题是地下水位过高,因此合理控制地下水位是改良盐碱地的前提。水利改良就是利用水利工程措施对灌溉水和地下水进行调控,以降低土壤水中的含盐量,进而达到改良盐碱地的目的。具体方式有:明沟排水、井灌井排、灌溉冲洗、放淤改良、膜下滴灌、地下渗管排盐等。水利改良本着“盐随水来,盐随水去”的原则,通过严格控制水源、输水、灌水及排水条件,有助于盐碱地的改良,其缺点是工程量大,成本高。

4.2 化学改良

化学改良是指采用向盐碱地中投放可以与土壤盐分离子进行反应的化学改良剂来降低盐分对植被或农作物带来的危害的方法。例如,添加酸性物质中和土壤中过多的碱性离子,降低土壤中可交换性钠的含量,调节其对作物的正常生理机能。常用的盐碱地化学改良剂有石膏、磷石膏、亚硫酸钙、黑矾、风化煤、糠醛渣等。化学改良盐碱地见效快,成果显著,但同时也存在着成本高和土壤存在二次污染问题。

4.3 生物改良

生物改良一般有增施有机肥、种植耐盐植物、微生物改良、利用植物修复等。除此以外,在盐碱地上植树造林、种草养畜,也可实现对盐碱地的改良,并改善脆弱的生态系统。生物改良盐碱地因其成本低、工程量小、持久性强及对环境基本无污染而被广泛采用,其缺点是见效慢,周期长。